В статье использованы материалы доктора г.м.наук, профессора УГГУ, почетного разведчика недр, почетного члена Российского минералогического общества Ю.А. Поленова

Начало Великой Отечественной войны было тяжелым временем для советского народа и Вооруженных Сил страны. Войска фашистской Германии захватили часть советской территории, на которой размещались крупные месторождения угля, железа, марганца и других видов полезных ископаемых.

Возникла острая необходимость в поиске новых месторождений на Урале и в Сибири для обеспечения нужд военной промышленности всеми необходимыми видами ресурсов.

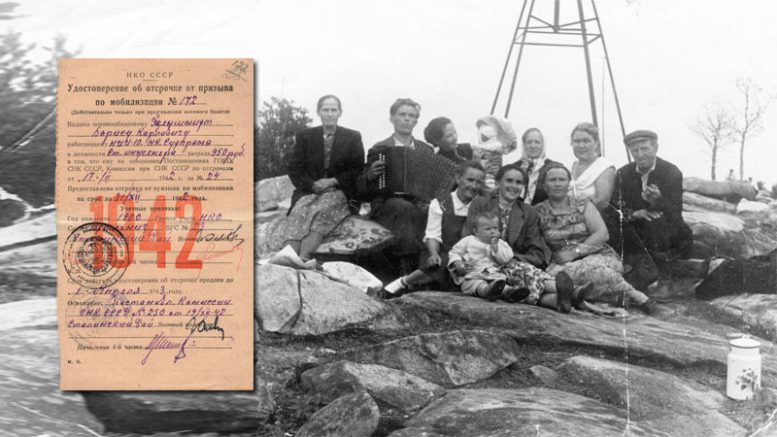

Ученые и выпускники Горного университета – тогда еще Свердловского горного института – активно включились в геолого-поисковые работы. В 1941 году в сжатые сроки было создано около восьми разведочных партий. Многое в такой работе решали кадры, поэтому большинству опытных геологов сразу был выдана «бронь», так как их прямая обязанность — поиск месторождений сырья для обороноспособности страны — стояла на первом месте.

(ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 56307. Л. 122)

Благодаря самоотверженному труду оперативно были разведаны и запущены в эксплуатацию месторождения 48 видов важнейших полезных ископаемых из 55, разведанных в СССР.

Победу ковала вся таблица Менделеева. В войне, насыщенной боевыми машинами, требовались многие виды стратегического минерального сырья. Более 30 химических элементов необходимы для создания бронезащиты танков, а для производства самолетов – более 48. Одним из самых важных элементов был марганец: именно он в сочетании с хромом и никелем обеспечивает высокую прочность брони танков, артиллерийских самоходных установок и других видов вооружения.

С 1941 года на Урале помимо железной и медной руды начинают добывать руды цветных металлов, хромиты, марганцевые и феррованадиевые руды. Значительно расширяется производство флюсового и огнеупорного минерального сырья.

За годы войны новые месторождения протянулись по всему хребту опорного края державы – от севера до юга. После захвата немцами Криворожского железорудного и Донецкого угольного бассейнов, Тихвинского бокситоносного и Никопольского марганцевого районов, а также целого ряда стратегически важных территорий СССР Урал стал центром горнорудной и угольной промышленности: начата добыча марганцевых руд на Марсятском (1941 г.) и Полуночном (1943 г.) рудниках на Северном Урале, начал действовать Богословский алюминиевый завод на базе бокситовых месторождений Североуральского бокситового района.

Источник: https://34374.info/2016/06/asbestovskie-gornyaki-i-ih-vklad-v-pobedu/

Важнейшим сырьем — алюминием снабжался Уральский алюминиевый завод, он остался единственным предприятием, выпускающим алюминий для нужд оборонной промышленности.

(ГААОСО. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 11. Л. 126)

При этом техническая оснащенность разведывательных партий была крайне низка. Полностью отсутствовали тракторы, насосы, электромоторы, буровые установки, не было ремонтной базы, не хватало строительного инструмента и многого другого оборудования и материалов.

Источник: https://mining-media.ru/

Тяговая сила (лошади и быки) использовались на подвозке крепи, сена, дров и в различных разъездах. В бытовом освещении использовались керосиновые лампы, нередко заливаемые бензином, в подземных горных выработках — карбидовые лампы. Взрывчатые материалы отсутствовали, в связи с чем проходка тяжелых горных выработок осуществлялось вручную. Несмотря на все эти трудности, военные годы характеризуются высокоэффективными результатами поисково-разведочных и эксплуатационных работ.

В годы Великой Отечественной войны Урал стал главной сырьевой базой по добыче пьезооптического кварца, поскольку одно из крупнейших месторождений страны – Волынское (Украина) – было оккупировано немцами.

О значении пьезосырья для противовоздушной обороны в годы войны сообщил в 1952 году бывший главный геолог Уральской геологоразведочной экспедиции Ю. Н. Ануфриев: «Когда Советское правительство направило в 1944 году англичанам около 40 кг пьезооптического кварца, применяемого в приборах зенитной артиллерии, то налёты германской авиации на Лондон прекратились сразу же».

Потребность фронта в пьезокварце вынуждала проводить работы по добыче горного хрусталя и на Приполярном Урале, несмотря на очень сложные природные условия. На некоторых участках – Додо, Центральная Народа, Малый Паток – работы по добыче проводились и в зимнее время, в подземных горных выработках. Условия работы в это время были исключительно тяжелыми. Горные работы проводились вручную, без механизации и с ограниченным количеством взрывчатки.

Самоотверженный, порой непосильный труду геологов Урала в годы войны позволил эффективно продолжать работу предприятиям оборонной промышленности страны.

Юлия Рыжкова,

заместитель директора ГААОСО